Il carradore Come già accennato, la costruzione del carretto impegnava più gruppi di artigiani con specializzazioni diverse. Inizialmente era affidata al “Carruzzeri” o Carradore (in ogni paese c’erano diversi, i primi costruttori di carretti furono certamente gli stessi costruttori di carrozze, lettighe e portantine, che dopo la sistemazione del sistema viario siciliano, incrementarono vertiginosamente la produzione di carretti) che dopo aver selezionato i diversi tipi di legno perfettamente stagionati, cominciava a tracciarne e tagliarne le sagome per ottenere i vari pezzi per la composizione del carretto. Il tempo di costruzione variava da uno a diversi mesi e questo incideva ovviamente sul costo di produzione che risultava alla fine abbastanza alto. Non molto se si pensa alla quantità di forza-lavoro impiegata ed alla conoscenza delle varie fasi della tecnica di costruzione, tecnica che era gelosamente custodita e tramandata da generazioni in generazione. Inoltre, anticamente si costruiva con tecniche di lavorazione abbastanza primitive e con strumenti arcaici e grossolani, e tutto il lavoro era quasi interamente fatto a mano. E poi vi erano i costi per mantenere le botteghe e gli aiutanti. I più famosi carradori dei centri minori furono a scuola in botteghe artigiane di grandi città come Palermo e Catania. Quando si osserva un carretto si può avere un'idea dell'abile lavoro di questi maestri, ma solo un occhio esperto riesce a cogliere in pieno la finezza, la ricchezza e la qualità dei singoli pezzi, sia in legno che i ferro, e le abilità profuse in esso dai maestri che vi hanno lavorato. Ogni carretto era diverso dall'altro perchè veniva man mano perfezionato ed adattato in funzione dell'animale che lo avrebbe trainato e della merce che avrebbe trasportato, in pratica la sua complessità era legata alla sua destinazione.I tipi di legno usati per la sua realizzazione sono vari ed assai diversi, cosi come svariate sono le parti da realizzare. Ogni elemento è specifico per il posto che occupa ed il ruolo che deve assolvere ed esigeva un legno particolare. I carradori adoperano un diverso tipo di legno per ogni parte del carretto: Noce, per le parti che debbono sopportare il maggior peso come la Corona (il mozzo delle ruote) i “masciddari”, “u purteddu” ed i travetti, per il “sidduni” e le chiavi, Frassino per i pioli e i raggi delle ruote, Faggio per le mensole, le stanghe (aste), i “tavullazzi” posteriore e anteriore; Abete per la cassa, per il “purteddu” e per tutte le altre parti.

W la struttura del carretto - Il carretto siciliano è un’opera d’arte, in ogni singolo pezzo che lo compone. E' composto dal funnu di càscia, cioè il piano di carico prolungato anteriormente e posteriormente da due tavulàzzi, sul quale sono montate parallelamente le aste. Sopra la càscia si trovano lateralmente, uno di fronte l'altro, i masciddàra (dal siciliano mascidda, "mascella") ovvero le sponde fisse del carretto, ed a chiudere posteriormente un purtèddu (portello) removibile per agevolare le operazioni di carico e scarico. Ogni masciddaru è suddiviso equamente in due scacchi (i riquadri in cui vengono dipinte le scene), nel purteddu invece vi è uno scacco centrale fra due scacchi più piccoli. I due pannelli laterali sono collegati alla càscia tramite 6 pioli in legno chiamati barrùni equamente divisi, più altri 2 nel purteddu. Le aste a loro volta sono colegate alla cascia di fusu, costituita da una sezione di legno intagliato sormontata da un arabesco di metallo che ricopre il poderoso fuso in ferro. Nei carretti alla patrunàli meno pregiati, la preziosa cascia di fusu è assente e viene sostituita dal solo fuso. Fra le aste sotto i tavulazzi vengono montate due parti in legno chiamate chiavi, una anteriore ed una posteriore. La prima altro non è che una semplice barra ricurva, la seconda invece consiste in un bassorilievo intagliato rappresentante una scena, solitamente cavalleresca, che può assumere diversi gradi di pregevolezza. Ciascuna delle due ruote è composta da 12 raggi definiti in siciliano iammòzzi (iammi, "gambe") che congiungono il mozzo al cerchione, spesso arricchiti da intagli a fitte sezioni parallele (impòste) o addirittura soggetti scolpiti quali fiori, aquile, sirene, o teste di paladino.

Strumenti impiegati per la costruzione sono: Sega, interamente in legno con una lama dentata d’acciaio da un lato ed una cordicella per tenere in tensione la lama, dall’altra; Trapano, serviva a praticare i fori passanti nel legno; Pialla, strumento in uso presso i falegnami, per rendere liscia la superficie delle tavole; Squadra, usata per la squadratura delle tavole e dei piani; Tornio, usato per tornire i "mioli" e i pioli delle sponde.

Elementi essenzialmente il carretto si basa su tre elementi principali: le ruote, le stanghe, la cassa. Gli elementi in legno costruiti dal carrodore sono: Ruote, capolavori di per sé ed orgoglio del costruttore, hanno 12 "ammozzi" (sono i 24 raggi delle due ruote) e sei "curve", che costituiscono le varie parti della circonferenza; Miòli o mozzi, due cilindri tra due cerchietti di ferro, incastrato in un tubo di ottone; Cascia e Funnu di càscia, il cassone e il suo fondo; Mensuli, le mensole che collegano il fuso alla cassa; Stanghe, aste; Masciddàri, le fiancate o sponde laterali; Purtèddu, portello posteriore della cassa (quest’ultimo è costruito in modo da potersi togliere per le operazioni di carico e scarico dei materiali); Tavulazzu d'avanti, davanzale sul quale prende posto il carrettiere; Tavulazzu d'arrèri, davanzale posteriore; Chiumazzeddi, tre robusti assi in legno che sorreggono la cassa, la loro base è fissata all’estremità sopra le due "stanghe"; Controchiumazzeddi, due barre più sottili fissate sotto la “cascia” fra i "chiumazzeddi"; Barra di frenu, posta dietro il carretto viene azionata dal carrettiere mediante una catena.

Maestranze nel palermitano In provincia di Palermo.. (argomento in definizione)

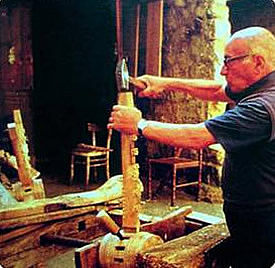

Maestranze nel catanese In provincia di Catania, a Belpasso, lavora "l'ultimo carradore", il maestro Alfio Pulvirenti, che applica ancora l'arte del legno tramandata dai suoi avi maestri.

Nascita di un carretto

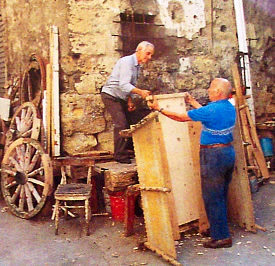

La costruzione di un carretto era un’impresa molto faticosa, prevedeva una complessa organizzazione del lavoro, in quanto impegnava più gruppi di artigiani con specializzazioni diverse e per realizzarlo occorrevano mesi di lavoro. Il costo di produzione è abbastanza alto se si pensa ai diversi tipi di legno utilizzati, perfettamente stagionati, alla quantità di forza-lavoro e alle varie fasi della tecnica di costruzione. Ogni carretto è quindi un’opera collettiva. Alla realizzazione dei carretti lavoravano i migliori maestri della lavorazione del legno, del ferro battuto, della scultura e della decorazione pittorica. Sono umili artigiani che si tramandano da generazioni il mestiere. Essi operano con umiltà perché sanno che il carretto è innanzitutto uno strumento rude di lavoro. Anticamente non di rado, era il patrimonio unico di una famiglia che per acquistarlo investiva tutti i suoi risparmi. Costruivano così con tecniche di lavorazione primitive, carretti che, oltre ad essere dei mezzi di trasporto, rappresentano oggi la punta più alta e fra le cose più belle viste nell'artigianato siciliano. Intorno al carretto si è via via sviluppato un fiorente artigianato che sino a trenta o quarant'anni fa era ancora vivo e pulsante, botteghe e uomini specializzati nella costruzione, scultura e pittura del carretto. Dalla tecnologia arcaica del tradizionale carro trainato da buoi a quello successivo a due ruote, il carretto veniva man mano perfezionato ed adattato in funzione del prodotto da trasportare ed alle esigenze legate alle caratteristiche di un territorio. Oggi l'opera d'arte di questi artigiani è divenuta tanto più preziosa se si considera che (vuoi per l'età avanzata che per una serie di altri motivi di carattere socio-economico) si sono quasi tutti ritirati dalla loro attività con il rischio di fare scomparire del tutto questo mestiere.

Il fabbro Oltre al carradore interveniva in questa prima fase anche “u firraru” (il fabbro) nelle cui botteghe si fabbricavano svariati oggetti in ferro (bulloni, viti, assi, ganci etc..). Anch'esso era un artigiano specializzato. Questi maestri erano chiamati "mastri di opira grossa" che sapevano costruire ogni carro a misura del cavallo, del mulo o dell’asino a cui era destinato ed anche in funzione del peso da trasportare che poteva in alcuni casi superare i dieci quintali. I carri si fabbricano per commissione, uno per volta, e non si incomincia il secondo se non veniva terminato il primo. I carretti siciliani venivano realizzati interamente in legno unito ad incastro con bulloni passanti; le ruote, anch'esse in legno, presentavano un rivestimento metallico all’esterno e sul mozzo. Il ciclo di produzione dei veicoli in legno, era cosi collegato con quello della lavorazione dei materiali ferrosi. Questi elementi in ferro sono:

Fuso - l’asse portante delle ruote

Rannula- - un grosso bullone, chiude la ruota con una filettatura che stringe in avanti, nel verso in cui gira la ruota Vusciuli- - speciali boccole di rame e stagno a forma di tronco di cono per mezzo delle quali le ruote girano intorno all’asse che è di ferro Staffe- poste alle estremità posteriori delle aste le proteggevano dagli urti Circuna - cerchi del mozzo e cerchioni della ruota (cerchione assai stretto in rapporto al peso da trasmettere alla strada) Rabiscu- arabesco, detto così per i decori di origine araba (o liberty). E' una parte ornamentale in ferro che viene inserita sopra il cassone dell'asse nei carretti più ricchi e costosi Occhiali- - anelli in ferro poste alle estremità anteriori delle aste che servono per attaccare la cinta del cavallo alle aste

Queste parti costituivano gli elementi fondamentali per la fabbricazione di qualsiasi mezzo di trasporto. Il fabbro produceva pure la “chiavi ri rannula”, strumento d’acciaio fatta a misura di “rannula” (ossia il bullone) con cui si stringeva la ruota all’asse del carro.

L’inserimento del "circuni" di ferro nella ruota richiede abilità e maestria ed è un’operazione piuttosto complessa. Questa operazione è detta "a fìrriatura ra rota” e spesso avviene all’esterno della bottega. Il cerchione in ferro battuto viene arroventato su una fornace fino a diventare incandescente, a quel punto s’incunea sulla ruota in legno per essere immediatamente raffreddato con un getto d’acqua che lo stringeva serrandolo al legno. In alcune zone veniva direttamente buttato a mare o immerso in una vasca piena d'acqua salata. Questa operazione assolve principalmente a due funzioni: 1) permettere un raffreddamento rapido; 2) l'acqua salata fa da incrostazione tra il legno e il ferro. È un momento di grande tensione, i movimenti devono essere sincronizzati e veloci. Gli elementi naturali: ferro e legno, acqua e fuoco si incontrano e vengono abilmente dominati con grande maestria dall'artigiano.

Un particolare che pochi conoscono. La ruota di un carretto non deve essere a piombo, ma deve avere "u mancino", in pratica deve essere costruita leggermente concava verso l’esterno per garantire stabilità e tenuta di strada nelle curve.

In particolare “i vusciuli” (boccola che va incastrata nel mozzo) erano preparate nella bottega del “ramatore” , fuse in una forma a tronco di cono, con quel bronzo speciale che tecnicamente viene chiamato “da campana”, formato da una particolare lega speciale composta da 78 parti di rame e 22 di stagno, in quanto un piccolo "joco" (gioco), permette di far urtare di continuo la boccola contro il ferro delle rondelle, producendo così un caratteristico suono metallico simile a quello delle campane, suono senza il quale il carretto non ha nessun valore (a detta dei carrettieri). Il carrettiere, che si serviva di quel suono per accompagnare il suo canto, era molto esigente, prima di acquistare il carro lo sottoponeva al controllo della "resa ru tono", per verificare la musicalità del suono delle boccole.

arnesi del carradore

L'Intaglio era eseguito interamente dall'intagliatore (‘ntaghiaturi) che cosi completa il lavoro del carradore. I primi intagliatori furono sicuramente degli ebanisti, che solevano rifarsi a motivi ornamentali del trecento siciliano riconducibili ad alcuni rilievi lignei dello Steri di Palermo. La parte intagliata è forse quella che vienelmaggiormente esaltata dalla lavorazione. Tutta eseguita esclusivamente a mano fa assumere al carretto il valore di una scultura in legno ambulante. Gli intarsi, fatti con sgorbia e scalpello, avevano la virtù di eliminare tutti gli spigoli a vantaggio di una continuità che ricorda le cornici decorative delle architetture arabe. L'intagliatore smussa finemente gli angoli vivi e li arricchisce di figure, scolpisce le facce esterne delle aste, trasforma i terminali dei “barruni” (i pioli delle fiancate) in teste di donna o di "pupi", scolpisce i cunei e i davanzali della cassa, le mensole, gli ammozzi, il fondo della cassa ed infine i pezzi più prestigiosi della sua opera: la chiave e il "pizzo" al centro della "cascia ri fusu" che è l'asse portante del carretto. L'artista scolpisce a basso o ad alto rilievo, e talvolta anche in tutto tondo, una scena che di solito si richiama alla medesima storia cui appartengono le scene dipinte sulle fiancate del carretto.

Le parti finemente intagliate di un carretto sono:

- i rote

- l’ammozzi

- l’asti

- i masciddara

- i barruna

- a chiavi

La chiave di carretto ("chiavi d'arreri") - E' senza dubbio la parte di maggiore rilievo, si tratta di un pannello rettangolare che ha lo scopo di tenere insieme sul retro, in corrispondenza del “purtèddu”, le due aste del carretto; è in legno e rappresenta anche un elemento ornamentale fra i più importanti del carretto perchè è molto visibile dal retro. Scolpita generalmente in bassorilievo raffigurante scene cavalleresche, ma anche soggetti religiosi o di vita popolare. Lateralmente è ornata con rosoni, angeli, draghi e teste di paladini."Pizzu" - Oltre alla chiave un altro pezzo di grande impegno per l’intagliatore è “u pizzu”. Il Pizzo è un piccolo quadretto di legno scolpito, di limitato spazio, situato nella parte inferiore della cassa al centro del cassone che ricopre il fuso (cascia di fuso), fra le mensole, in cui si fregia una immagina prevalentemente a carattere sacro ed a cui viene attribuito lo scopo di proteggere l’asse, cioè, porre al riparo da eventuali rischi di rottura una delle parti più delicate del carretto (il centro dell’asse) sottoposta a continui urti e colpi derivanti dalla sua vicinanza con il fondo stradale. Il Pizzo quindi, che non ha un particolare ruolo costruttivo, è stato inserito dal carradore per essere un vero e proprio “sacrario” dove apporre una immagine propiziatoria che protegge dal malocchio e dalla iettatura il carretto ed il suo carrettiere, un po’ come nelle case si pone al capezzale del letto un quadro della madonna. Sul Pizzo l’intagliatore scolpisce svariate figure. Le più comuni della sicilia occidentale sono il San Giorgio che uccide il drago e la Sacra famiglia, ma non mancano episodi della vita di Gesù come la deposizione, la crocifissione e la resurrezione. In epoca fascista qualcuno, esaltato dal senso patriottico, rappresentò una figura di donna incoronata in posa statuaria e solenne che era un’allegoria dell’Italia.

"Barruna" - Poi ci sono "i barruna", pioli di legno di manna posti lateralmente la cassa a reggere i "masciddara", anch'essi intagliati e che presentano in alto la "tistuzza" (testa di paladino o di popolano) sotto la quale viene fatta passare la corda. Di queste colonnine di legno scolpite ne contiamo due nel "purteddu", e sei nei "masciddara" laterali per un totale di otto.

"'mposte" - Sui raggi delle ruote vengono intagliate le "‘mposte", piccole figure floreali o di donne (ballerine), di teste di cavallo e teste umane. Nella parte interna del raggio si intagliano delle scanalature, "i pizziteddi".

Questo è l’ultimo stadio della costruzione del carretto. Quando un carro è completo, lascia la bottega del carradore per liberare il posto e passa nella bottega dei decoratori e dei pittori che lo rivestiranno di magie colorate. Il tutto in uno stile vivace che riproduce la fantasia del popolo siciliano.

Gafica Sito e Manutenzione by Gianfranco Fiore - Copyright©Gianfranco Fiore (tutti i diritti riservati)

Ogni riproduzione o stampa è vincolata da autorizzazione dell'autore del sito